作者:徐彬

區別於過去我寫的的聖詩專欄文章,今天我想以不同尋常的方式,著重通過介紹及評論一個人特殊的患病歷史來認識他的人生及所寫的詩歌代表作。這個人從他22歲起就伴隨著抑鬱症的反復發作,一直到他的晚年。傳記作家稱他的一生“經歷了史詩般的靈魂戰爭”;在他去世後,著名詩人勃朗寧夫人(Elizabeth Barrett Browning)還專門因他的這些特殊經歷而撰寫了一篇感人的長詩。然而,他的故事和他所寫的詩歌《有一活泉》(There is a Fountain Filled with Blood/也有譯成“寶血活泉”)卻感動鼓勵了無數同樣身心柔弱的後來人。這個人就是威廉·考伯(William Cowper 1731-1800)。

考伯生於1731年的11月15日。他的家族在那個時代可算得上是令人羡慕的精英階層。祖父斯賓塞·考伯是普通上訴法院的法官;叔祖父威廉.考伯不但做過英國司法部長和首任大法官,而且還被英王冊封成第一代的考伯伯爵(Count Cowper);父親約翰·考伯擁有劍橋和牛津大學的傲人學位,博士畢業後曾擔任過大伯克漢姆斯特德區的教區長和英王喬治二世的牧師。

然而同樣作為亨利三世和伊莉莎白時代詩人約翰·多恩的後裔,安妮.多恩嫁到考伯家後的命運卻過於悲催。她婚後生了七個孩子,卻只有考伯和他弟弟約翰活了下來,在34歲那年她又因難產而身亡。

母親去世那年考伯才六歲。父親只能將他和弟弟倆人送到一所寄宿學校去就讀。不幸的是一進校門他就受到一位年長同學的肆意欺負,以至於每次遇到那男生他就驚嚇得低下頭,不敢直視對方的眼睛。對此後來他心酸地回憶道,“那時我對那個男生鞋扣的瞭解超過了對他身上的任何部分。”

過早失去母愛和年少遭遇淩霸這兩件痛苦經歷不但成了他少年時代不堪回首的回憶,也給他日後性格的形成帶來了陰影,造成他不自信、渴望被人關愛,以及容易陷入幻想等心理弱點。

10歲那年考伯考上頂尖的著名私校威斯敏斯特公學(Westminster School)。在那裏他最感興趣的是古典文學,並多次因成績優異而獲得了獎學金,並結交了一些志同道合的文友。

1749年考伯如期從威斯敏斯特畢業。早在畢業之前,父親就按家族的願望,為他在著名的“中殿”(The Honourable Society of the Middle Temple)完成了登記註冊。這一機構屬於當時英國三大法律教育、培訓、管理機構之一,其功能相當於後來的律師協會和法學院。同時父親還為他在一家律師事務所安排好了為期三年的見習工作,希望他能夠因此而儘快地熟悉實際業務,成為一名優秀的律師人才。然而儘管如此,考伯的興趣卻一直無法專注在法律上,而是更青睞於他所熱衷的文學。

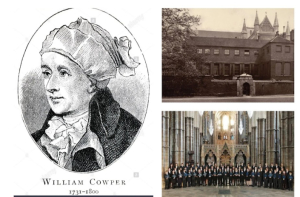

▼下圖左是考伯年輕時的畫像;右上是威斯敏斯特公學校舍某處的歷史舊照;右下是現今時期某年該校畢業生的合照

在那段日子裏,唯一讓他感興趣的是每到週末可以到他親叔叔、身為議院大律師的阿什利.考伯(Ashley Cowper)家去消磨時光。但讓人意想不到的是,在那裏他竟和他的堂妹西奧多拉(Theodora Jane Cowper/許多文章誤寫成表妹)產生了戀情,倆人還私下裏定了婚約。可好景不長,不久之後西奧多拉的父親便發現了他倆的這段感情,馬上以血緣關係的理由而斷然出面制止,並通過搬家對考伯關上了大門。

初戀的挫折給了兩個年輕人重大的刺激,並影響了他們的一生。兩人均終生未婚,(有些資料稱西奧多拉後來嫁給了一位少校,但根據英國“牛頓/考伯博物館”所提供的資訊,她確實終生未婚),而考伯更是因此陷入到漫長的抑鬱風暴的輪回之中,邁入了他人生中第一次抑鬱狀態。

在失戀的打擊下,接下來他又受到父親去世的刺激,以及他獲得律師資格後第一次要正式作為律師首次出庭的心理壓力,這幾件事情的疊加終於點燃了他情緒崩潰的導火線。在那些日子裏,正如他自己所描述的,陰鬱的情緒如同“前往地獄的黑色列車,每天在我的大腦中殘忍地侵入,一直威脅要趕我前去那裏”;“我要麼驚恐地躺著,要麼絕望地站起來, ….。”

雖然這次的發作在持續了若干個月後,在一次前往外地的旅遊途中,被眼前的陽光、大海、森林組成的美景所治癒。但康復後的考伯即便已經有了律師的頭銜,也無法像他人那樣去正常開展自己的業務。不過他的文學興趣卻借此機會進入一個不小的收穫期。他和朋友共同創辦了一份名為《鑒賞家》的週刊,並在其中發表了多篇作品;同時也參與了他弟弟約翰為《伏爾泰文集》所做的翻譯工作。

這樣的生活一直持續到1763年,考伯的經濟狀況也變得越來越糟糕。正好這時倫敦上議院的職位出現了三個空缺,考伯家族中一位在政壇頗有影響力的親戚立刻想到了他的需要,就設法將其中收入最高的職位給了他;但天性膽怯的他卻只願意接受其中不太需要接觸他人的日誌管理員一職。沒想到即使這樣還迎來了一位競爭者,導致主管部門只能採取通過公開的聽證考核來決定誰能夠被錄用。然而此舉正是考伯所害怕的。正如他自己所形容的,“像我這樣的精神特質的人,要在公眾面前展示自己無疑是一種致命的毒藥。”於是他的抑鬱症在十年之後再次被激發。

雖然他有足夠的時間來做相關的準備,但一切都是徒勞。 “每次踏進辦公室的感覺都像進入刑場”,即使他選擇了暫時離開去外地度假,但一回到倫敦焦慮和恐懼又加倍地回到他身上,不分晝夜地糾纏著他原本脆弱的神經。

在難以形容的痛苦和無望的掙扎中他想通過自殺來加以解脫,並嘗試了多種方法來達到目的,最後一次還差一點成功…。就在這關鍵的時刻,他的好友發現了他的狀況,把他送到位於聖奧爾本斯,那時還叫“瘋人院”(The lunatic asylum)的一家專門接納精神疾病患者的診所去治療。

這家診所的負責人是納撒尼爾·科頓醫生( Dr Nathaniel Cotton),他是英國歷史上最早把精神問題當作疾病來治療的醫生之一。雖然前五個月的治療並沒有改變考伯的狀況,但他並不氣餒,憑著自己也是一名詩人的這一共同愛好逐漸拉近了和考伯的距離,情況開始有所好轉。

科頓醫生是一名虔誠的基督徒,他的治療方法中有一個不可缺少的環節就是引導病人通過禱告和信靠主來戰勝疾病。有一天考伯在診所的花園裏散步時,發現一本科頓刻意留在一張長凳上的《聖經》。他拿起書來隨意打開,讀到的是約翰福音11章有關耶穌使死了四天之後的拉撒路復活的經文,當時他就大受感動。他在這些經文中找到了上帝對自己孤獨、痛苦的回應,感受到上帝並沒有拋棄他,並向他這個破碎的靈魂伸出了憐憫和拯救之手…。他深信,就如同拉撒路一樣,靠著耶穌他也能從這精神的死亡中復活。

回到自己的房間後,他再次打開聖經,迎接他的是《羅馬書》第3章25節的內容: “ 神設立耶穌做挽回祭,是憑著耶穌的血,借著人的信,要顯明神的義。因為他用忍耐的心寬容人先時所犯的罪, 好在今時顯明他的義,使人知道他自己為義,也稱信耶穌的人為義。” 事後他這樣描述他讀了這段經文之後內心的激動:

回到自己的房間後,他再次打開聖經,迎接他的是《羅馬書》第3章25節的內容: “ 神設立耶穌做挽回祭,是憑著耶穌的血,借著人的信,要顯明神的義。因為他用忍耐的心寬容人先時所犯的罪, 好在今時顯明他的義,使人知道他自己為義,也稱信耶穌的人為義。” 事後他這樣描述他讀了這段經文之後內心的激動:

“瞬間信靠的力量降臨在我的身上,神的公義如同充沛的日光揮灑在我身上。我看到了主耶穌祂完全的贖罪,我罪的赦免在祂寶血的封印下完成,祂的稱義是那麼的豐盈和完全。那一刻,我完全相信並領受了福音。如果不是全能主的膀臂支撐著我,我想我會因感恩和歡欣而死去。我的眼眶裏充滿了淚水,聲音也在喜悅中哽咽;我只能敬畏地仰望天堂,心靈被那愛和驚奇所淹沒。

從那一刻起考伯的信仰從此再沒有改變和動搖過。然而救恩改變了他的心,卻沒有徹底改變他易發抑鬱的精神傾向。就在他第二次抑鬱症發作的十年以後,病魔又再次撲面而來。

在這之前我必須先大概介紹一下這段期間裏考伯的經歷。

在科頓醫生那裏住了18個月以後,基本康復的考伯搬到了離正在劍橋大學做研究的弟弟約翰家不遠的亨廷頓(Huntingdon)居住。在那裏他遇到一位劍橋神學院的學生威廉.昂溫; 兩人共同的基督信仰使他們迅速成了好友,考伯也因此認識了威廉的家人,牧師莫雷·昂溫(Morley Unwin)夫婦和他們的女兒蘇珊娜。不久後牧師家的一個房客離開,好心的牧師馬上邀請清貧如洗又孓然一身的考伯搬到自己家與他們同住。

在這裏考伯終於找到了家的感覺,這是他長期以來一直缺乏和渴望的。他和昂溫一家人保持著溫馨的互動。平日裏他經常隨著牧師參加教區教堂的各種活動,在家裏也和他們一樣,保持著每天有規律的禱告和閱讀。特別是長於他七歲的牧師夫人瑪麗更是像大姐般地處處照顧著他。同時,他也經常外出騎馬和散步。所有這些都非常有利於他身心的康復。為此他興奮地在給朋友的一封信上這樣寫道:“在各個方面我都不可能找到一個讓我如此滿意的地方。”

然而這般美好的安寧生活被一場突而其來的意外打破。1767年6月的一天,昂溫牧師在外出探訪時不幸墜馬造成重傷,不久之後便去世。考伯好不容易得到的身心庇護所頓時崩塌了,他又面臨了了何去何從的窘迫選擇。然而意想不到的轉機卻接踵而來。

在前來弔唁昂溫牧師的人群中,有一位來自巴克斯奧爾尼教區的副牧師,他就是大名鼎鼎、曾做過販賣黑奴船的船長、皈依基督後成為詩歌《奇異恩典》作者的約翰·牛頓。牛頓和昂溫遺孀瑪麗見面時,知道到對方希望換一個環境居住,同時也瞭解昂溫牧師身前有過交代,希望考伯不要和他的家人分開,就善意地邀請他們一起搬去奧爾尼。

就這樣考伯和瑪麗家人一起來到了奧爾尼;在牧師家暫住了三個月後他們在附近的果園旁找到一處住所安定了下來。雖然這裏的環境比不上原來的亨廷頓,但最大的益處是他和牛頓成了密友,每週有四天都在一起,在信仰之路上不斷受到牛頓一路的帶領和引導。在牛頓的建議和鼓勵之下,他還開始了讚美詩歌的創作。

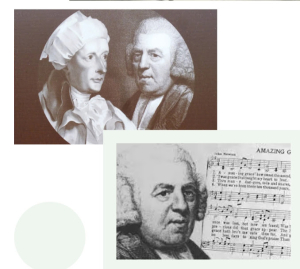

▼下圖分別是考伯和牛頓畫像以及牛頓和他寫的《奇異恩典》

轉眼到了1770年。那年的3月20日,考伯唯一的親人弟弟約翰不幸因病英年早逝。雖然弟弟生前因著考伯的傳福音已經接受了救恩,但由此引起的悲痛依然攪動了考伯易感的神經,抑鬱的陰雲又逐漸在他頭上聚集。細心的牛頓發現了這一苗頭,為轉移考伯的注意力他提出了一個為期兩年的計劃,讓考伯集中精力於創作聖詩,和他一起完成一本叫《奧爾尼詩歌》的專集予以出版。然而就在這一計劃的推進過程中,抑鬱症的毒蛇還是纏住了考伯,時間是1773年的春天,距離他第二次發作正好又是十年。

比起以往,考伯這次的症狀十分特別。病魔一下子吞沒了他正常的思維,以至於對周邊的人和事發生了嚴重的誤判。他懷疑所吃的食物裏有毒,懷疑身邊的朋友企圖要謀害他,甚至連他最親近的人,一直陪伴在他身邊,關心照顧他的昂溫太太瑪麗都成了他懷疑和憎恨的對象。因為恐懼,他又一度不願意去牛頓的教會請求幫助,而孤獨又加劇了他的病狀。在理性和心緒極度的混亂和迷失中,他甚至陷入了對自身的存在價值和上帝的旨意的深度誤解之中,讓他產生了自己是否已被上帝詛咒和拋棄的臆想。於是他又想到了自殺,有一次還為此走到了河邊…。

幸虧後來牛頓發現了他的狀況,再次把他接到自己的公館與他同住。在牛頓恒切的禱告和瑪麗無微不至的照顧和安慰下,直到16個月後他的臉上才重新露出笑容;而等到完全的恢復還需要更長的時間…。

雖然在這次發作之後,考伯打破了十年一次的輪回,平安度過了1783年,但在1787年瑪麗兒子威廉·昂溫的突然去世又引發了他抑鬱症,甚至再次試圖自殺,幸好及時被瑪麗發現才躲過一劫,…。其後他仍然還有幾次程度較輕的發病記錄,而最後的那次已是他去世的五年前。

我之所以如實地地將考伯如此漫長和兇險的病史寫出來,除了想讓讀者能夠藉此更深刻地理解抑鬱症這種疾病對患者帶來的那種痛苦和傷害,從而對身邊可能的 患者賦予更多的關愛之外,更為重要的是,我想就著考伯的經歷和讀者一起探討一個無法迴避的嚴肅話題,即神為什麼會允許這一疾病在考伯身上長期存在,而 不是在他信主後就徹底地醫治它,讓他今後有更健康的身心來服事主?

對此問題我曾經一度產生過困惑,因為我知道無論是在哪一家教會,都會遇到過這樣的例子,大家為一些患有重病的肢體虔誠禱告,但卻一直看不到他們被神醫治的 結果。

但感謝主,就在此文的寫作過程中,一位正經歷著嚴重的憂鬱症疾病,雖然尚未得以完全醫治,但因著信靠渴慕神而生命得以徹底更新和改變的弟兄見證深深地感動 了我,啟發我去尋找正確的答案。

是的,我們的神確實有醫治疾病的權柄和大能。 舊約聖經稱神為「耶和華拉法」就是「耶和華是醫治」的意思;新約時代主耶穌在地上傳道時更是大展醫治的神蹟。 即使在當今時代,我們也能看到許多病人的嚴重疾病被神醫治的美好見證。

然而一個信徒究竟是否能夠得到神的醫治以及何時得到醫治的權柄掌握在神手裡,而神對子民的揀选和救恩其目的和出發點並不是只為了醫治,而是賜給他們生命之 道,“讓信祂的不至於滅亡,反得永生!”

這一點我們也可以透過使徒保羅事奉的經驗來進一步的詮釋。 他憑著主賜給他的能力曾經大展醫治神蹟,甚至連他身上的手巾和圍裙被人拿去放在病人身上,都可以使他們疾病退去。 然而他自己肉體上的那根刺,三次求主挪去卻一直未得應允。 在他的書信中我們還可以看到以下信息:他知道特羅非摩病了,清楚提摩太的胃病經常發作,甚至了解巴弗提“病得幾乎要死”,但他除了給出某些 建議和安排外,並沒有出手給他們醫治,有的則是他如何與他們同工,全心全意地去推動福音在外邦人中傳播和教會的建設。 (參閱:徒19:22;林後12:7-9;腓2:25-27;提後4:20;提前5:23)

我更藉著舊約中耶和華神如何透過哀歌和先知書卷來展現祂的選民,以色列人所經歷的痛苦、悲傷、絕望和掙扎,讓他們在生命的最黑暗時刻去挖掘和感受神賜予他們 的豐富恩典的歷史,欣喜地聯想到神在考伯身上也存在同樣的作為。

透過考伯身上層層的憂鬱陰霾,我看到其實神不但從來沒有離棄他,而且一直向考伯伸出了憐憫、慈愛的大能之手。 這些不僅是表現在當他陷入靈魂的完全黑暗時神用恩光照亮及溫暖了他的心,讓他成為神國的光明之子,也不僅僅是他每一次的兇險的發作最後都能 轉危為安,而是更鮮明和具體地表現在,每當他最需要幫助和陪伴的時候,總會有關鍵和正確的人及時地出現在他身旁,扶持幫助他走出黑暗的深淵。 先是科頓醫生對他的精心治療,後是昂溫牧師的熱心接待,再是牛頓牧師的一路帶領,最後則是昂溫遺孀瑪麗長達數十年無微不至的陪伴、照顧和安慰。 所有的這一切豈可透過偶然兩個字來形容! !

▲上圖自左起分別是科頓醫生、牛頓牧師和昂溫夫人瑪麗的畫像

而神如此厚愛他,在他55歲時還因為所寫的一部長達5000行的長詩《任務》(The Task)而引領了一代英國文壇的風潮,被英國浪漫主義詩歌的奠基人之一 塞繆爾·泰勒·柯勒律治稱之為「最偉大的現代詩人」。 除此之外,像他這樣一個身心長期軟弱的人神居然保守他活到69歲,遠遠超出那個時代英國男性40歲的平均壽命!

更令人驚奇的是考伯所寫的多數讚美詩恰恰都是完成在他第三次憂鬱症大爆發的前後,有一部分甚至就是寫於他發病的過程之中! 因他的疾病而延遲出版的《奧尼爾詩歌》一書中由他撰寫的部分就有67首之多,其中影響最大的就是這首寫於1771年《有一活泉》。

在他的詩中讀者看不到有任何憂鬱和黑暗的痕跡,有的只是敬虔和感恩、溫柔和讚美。 而且正因為考伯有過這樣的特殊經歷,他筆下的詩歌在讀者的眼裡才不是一行行冰冷的文字,而是發自一個朝聖者靈魂深處伴隨著淚水的真情流露;因此也更能夠 打動人的心靈,安慰激勵那些同樣處在身心軟弱甚至絕望中的信徒,在苦難和困境中透過信靠主耶穌去面對人生中各種艱難的挑戰!

而所有這些恩典的源頭就是來自考伯這首代表作中所讚美的那位「被殺羔羊」主耶穌,祂在十字架上流出的「奇妙寶血,永有除罪能力,能洗清一切罪蹟 」任何人只要接受祂的救恩就能夠坦然地來到上帝的面前,接受祂無盡的恩典和慈愛。

這救恩對信徒來說是多麼的寶貴,人們一旦獲得這救恩,就永遠不會失去,因為「無論是死、是生,是天使、是鬼魔,是現在的事、是將來的事 ,是高天之上的、是大地深處的或是其他受造之物,都不能使我們與上帝在主基督耶穌裡賜下的愛分離。」(羅馬書8:38-39,聖經現代 譯本)

考伯在柯頓診所初信那一刻為自己得到這救恩而喜極而泣。 他的屬靈導師牛頓在海上遇險蒙恩得救後也因著這救恩而寫下了著名的詩篇《奇異恩典》。 儘管考伯在他第三次大發作時曾經一度因失去了心智而產生過自己是否被主遺棄或詛咒的臆想,但正如勃朗寧夫人在為紀念他所寫的那首詩中所指出的 :「世上最可怕的妄想,扼殺了希望,卻不能毀掉希望的果實」(That earth’s worst frenzies, marring hope, should mar not hope’s fruition.);就因為有這個確信,所以她在這首詩的 最後才這樣寫道:「在考伯的墓前,我在異像中看到了他的狂喜!」( I, on Cowper’s grave, should see his rapture in a vision. / “rapture”在基督教中也有“被 提」和「復活」的意思 )

兩個半世紀前,考伯是受舊約《撒迦利亞書》中: 「那日, 必給大衛家和耶路撒冷的居民開一個泉源, 洗除罪惡與污穢」 (13:1)那 段經文的啟發而寫下了這首詩。 如今,我們每一個信徒更是透過各自的見證,看見主耶穌寶血所化作的生命活泉是如何生生不息,恩澤四方;其流淌之處,死亡的權勢被淘汰,罪人的過犯 被潔淨,受傷的心靈被撫平,整個世界亦為之改變… 。

最後,讓我們一起來欣賞這首改編於美國西部民歌「潔泉」(Cleansing Fountain)曲調的《有一活泉》。

後記:謹將此文獻給所有身心軟弱及長期患有各種疾病尚未得醫治的弟兄姊妹,特別是患有憂鬱症的肢體。 根據世界衛生組織2022年的統計,世界上竟然有多達10億的人患有以抑鬱症為主的各種精神心理障礙疾病;其中有71%的患者在他們一生中從未得到相應的醫學治療 和健康服務。 他們是我們特別需要付出關愛的群體。

中文視頻

英文視頻